Son variados y numerosos los aportes que el cine ha hecho respecto de la educación: desde La Sociedad de los Poetas Muertos (Estados Unidos, 1989) hasta La Ola (Alemania, 2008), pasando por Los Coristas (Francia, 2004); tan sólo algunos de los ejemplos más renombrados que trascendieron las pantallas y que incluso constituyen motivo de exploración en cuestiones pedagógicas.

En todos esos casos, hay una circunstancia que se repite: la del docente inspirador que logra romper con los convencionalismos, transformar la realidad de sus estudiantes, despertarlos de cierto letargo y apatía, convocándolos a que piensen por sí mismos y que a partir de ello se generen nuevas condiciones en un mundo sometido a las imposiciones de los sectores dominantes.

Claro que esas iniciativas, con mayor o menor repercusión, suceden en el marco de una película, en la que se recrean historias que, como mucho, no superarán las tres horas de duración; con lo cual, el espectador podría sentir una lógica curiosidad por el antes y el después de los sucesos, viéndose interpelado incluso como ciudadano: al fin y al cabo, todos hemos formado parte del sistema educativo; nuestra biografías se ven atravesadas por tales vivencias.

Sin embargo, de una década a esta parte, profileran las series de televisión. Plataformas independientes como Netflix marcan tendencia y hasta vaticinan el fin de la televisión. La crisis de guionistas en Estados Unidos hace una década dio como resultado una proliferación de producciones que en virtud de sus condiciones de realización -grandes actores, historias sostenidas en el tiempo, tramas convocantes- permiten asistir a otras maneras de consumo en el mercado audiovisual. Ya no se necesita estar pendiente de un horario para seguir algún programa; las nuevas tecnologías de la información permiten archivarlas para que la audiencia acceda a ellas cuando decida hacerlo.

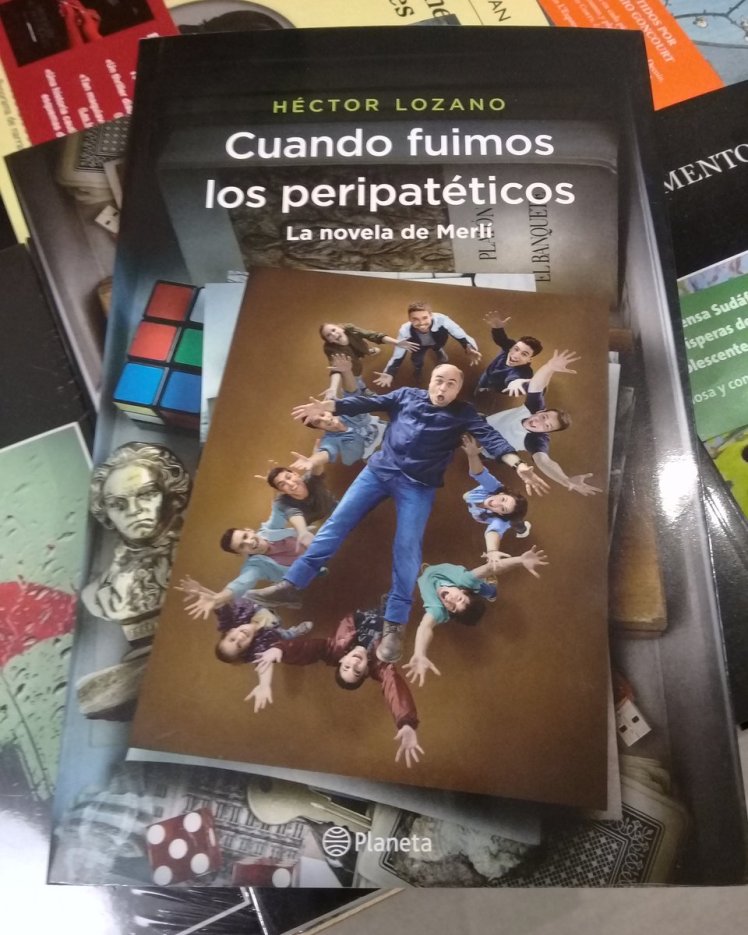

En ese contexto -que vincula mercado, arte y consumo-, Merlí es una serie de televisión que está dando que hablar y promete convertirse en clásico: entre 2015 y 2018, la producción catalana dirigida por Héctor Lozano se instaló en el público masivo y logró trascender fronteras.

¿Cómo se explica el éxito?

Existen varios argumentos que permitirían explicar su amplia y favorable repercusión:

– En principio, la trama sucede en una escuela, más precisamente en los últimos tres años del bachillerato, con lo cual sus protagonistas son adolescentes que además de los conflictos propios de la edad -vinculando en ellos también a los adultos– establecen ritos de iniciación que interpelan a cualquier persona;

– también, el protagonista principal es profesor de Filosofía, una materia que contrariamente a lo que el imaginario social podría llegar a suponer, se presenta como ideal para crear problemas y actuar en consecuencia, dado que está muy relacionada a aspectos de la vida cotidiana;

– otro factor importante es que la serie emerge y se consagra en un contexto político y educativo complejo para España y diversos países de Iberoamérica (como México, Panamá, Chile, Brasil), en donde la enseñanza de la Filosofía -junto a las artes y las humanidades– en las escuelas secundarias se está cuestionando más que nunca, en parte por la nueva corriente neoliberal que insiste en el saber productivo como máxima a seguir.

Merlí es una serie que complejiza una diversidad de asuntos a partir de los aportes que encumbrados filósofos -uno por cada clase, así hasta llegar a 40 capítulos- a lo largo de la historia han realizado. Grandes teorías que generalmente son complejas de entender, lejanas al sentir popular y encerradas en las aulas de la Academia, salen a la luz para trascender las vidas de propios y extraños.

¿Qué temas aborda Merlí?

La muerte y la sexualidad -dos de los misterios que el ser humano no puede develar- aparecen como preponderantes. A partir de ellos, se tematiza el sentido de la existencia humana, la identidad de género, el egoísmo, la amistad, el amor, los celos, las adicciones, las enfermedades, la promiscuidad, las pasiones, las mentiras, los errores, las frustraciones, las oportunidades.

Todos los personajes se muestran vulnerables.

Merlí no escapa a esa lógica de también ser cuestionado, fundamentalmente en su proceder ético: el suyo es el modelo de un docente demasiado cercano a sus estudiantes, algo tan llamativo como peligroso; envuelto en sus conflictos, con las mismas miserias que cualquiera. No aparece idealizado aunque sí como una figura central que lejos está de pasar desapercibido. Sus intervenciones influyen, para bien y para mal, en los demás.

El universo de la escuela pública se describe con padres que demandan más de lo que pueden ofrecer, directores e inspectores que exigen corrección y obediencia, colegas que son reticentes a compartir sus experiencias, culebrones que suceden en el marco de la institución y que también van más allá del vínculo estrictamente laboral.

Merlí es polémico y controversial: rebelde, contestatario, con poco apego a la norma. En ocasiones machista y desagradable; en otras, humilde y encantador. Sale al auxilio de estudiantes que recurren siempre a él; y el sentido de su vida está dado por esa función para la que se preparó. Fuera de ese rol, es un hombre solitario, que vive con su madre, separado y un hijo que además de ser su alumno es alguien que no le perdona ciertas actitudes.

La serie enseña que no existen mundos ideales, que la escuela puede transformar la realidad social pero nunca podrá hacerlo en soledad en tanto existan imperativos que le exijan más de lo que puede ofrecer. También, que los docentes son personas comunes sometidas a la exigencia de educar para la vida, una tarea que pone la vara muy alta en las pretensiones de una sociedad que culturalmente tiende a desligarse de sus propias responsabilidades y está empecinada en señalarle al otro sus debilidades.

Por esto y mucho más, Merlí vale la pena; básicamente, porque es una invitación a pensar, elegir, interpelar. Un ejercicio filosófico que supera al mero entretenimiento.

Foto: Archivo Personal